江西瑞昌市第一中学一场因老师建议三名学生报考清华、北大未果而“怒散群聊”的风波,虽经校方处理告一段落,却如一面镜子,照见了我们教育中依然顽固存在的“清北执念”——这种执念,非但未能真正托举学子梦想,反而成了遮蔽多元成才天空的厚厚阴云。

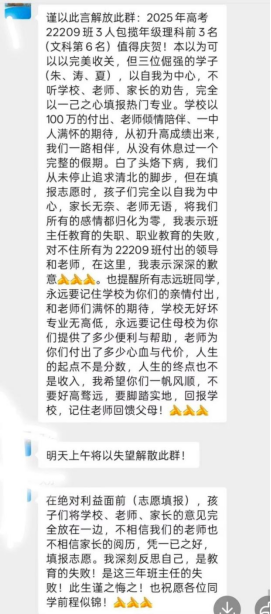

老师建议高分学生冲击清北,初衷未必不包含善意。然而,当建议变为“未填报”即引发“愤怒解散群聊”的失态之举,这已远超合理引导范畴,滑向对学生自主选择权的粗暴干预。志愿填报本是学生神圣的权利,如教育界的名言“教育的目的在于唤醒而非塑造”。学生依个人志趣与规划选择前路,恰是教育走向成熟的重要标志。当学校与老师最终向学生及家长致歉,并明确“充分尊重学生意愿”的原则时,这迟到的尊重,终为三位学子守住了属于他们自己的未来航舵。

漆老师“清北至上”的执念并非孤例,更非偶然。其背后是整个社会对名校近乎图腾般的崇拜——仿佛唯有清北文凭才是成功唯一“认证”。当这单一价值尺度成为无形指挥棒,无数家庭与学子便被裹挟其中,在焦虑中迷失。北京师范大学曾有一项研究显示,超过72%的考生在填报志愿时受到来自老师或家长的明显干预。当“清北”光环被过度神化,教育便偏离了立德树人的初心,沦为一种功利的符号追逐。此风不止,则如韩愈所忧:“小学而大遗,吾未见其明也。”

所幸,瑞昌一中事件后,校方已要求“强化正面引导”、“不得干预志愿”,教育部也三令五申严禁干预学生志愿填报。然而,要真正消解清北执念的深层土壤,需要全社会共同持久的努力:家长们需放下唯名校论的沉重期待,老师们应回归因材施教的育人本分,而社会评价体系,更亟待破除对第一学历的盲目迷恋,转而珍视多元能力与终身成长的价值。

教育之舟的航向,从来不应系于几所名校的浮标。当每颗年轻心灵都能循着内心星辰的指引,而非被外在清北执念的强风所裹挟,教育方显其广博与深邃——那才是真正的百花齐放、百舸争流。

(吉星)