“半斤八两”这个成语你肯定听过,

但你知道它原本的意思吗?

在1959年之前,

半斤真的等于八两!

然而~

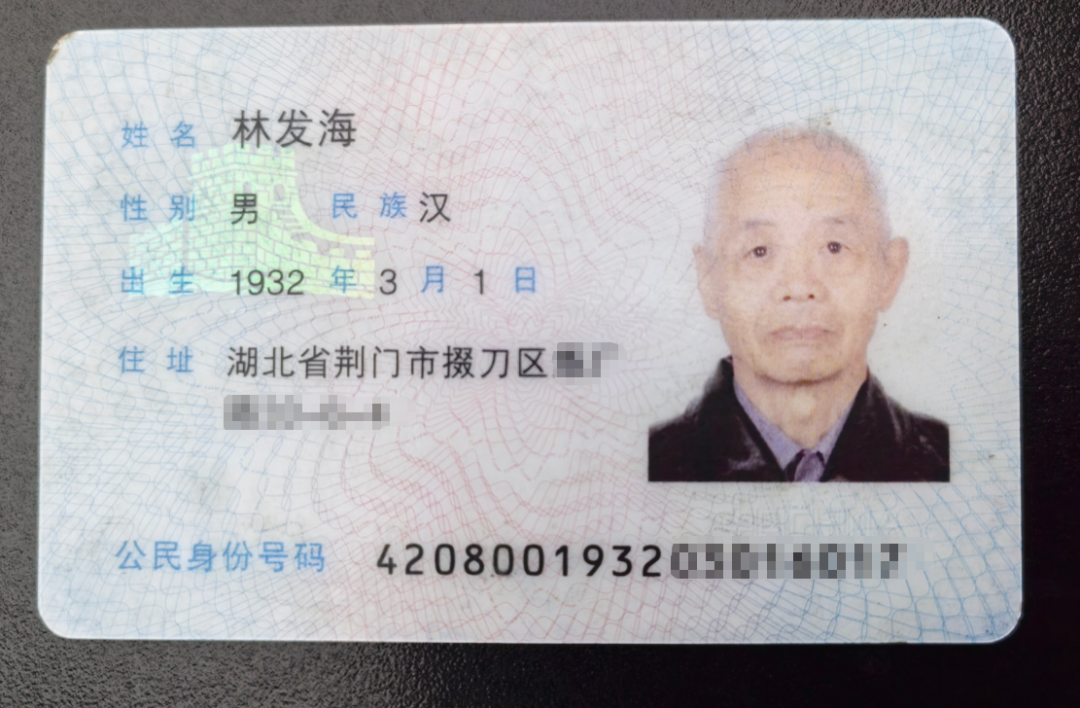

“哈哈哈,我一个荆门的小人物,当年提的一条‘小建议’竟然被国家采纳并实施了!”4日,年过九旬的林发海老人对记者说起72年前的往事,仍然难掩激动,开怀大笑。

林发海现住掇刀,个头不高,清瘦,除了略有一点耳背,身体健康,腿脚利索,闲暇时喜欢散步遛弯。

上世纪50年代,他曾以基层工作者的身份,为我国度量衡制度改革提出过一条“小建议”。

一张试题截屏勾起的往事

林发海所说的“小建议”,是将当时的计量单位“十六两一斤”改为“十两一斤”的建议。

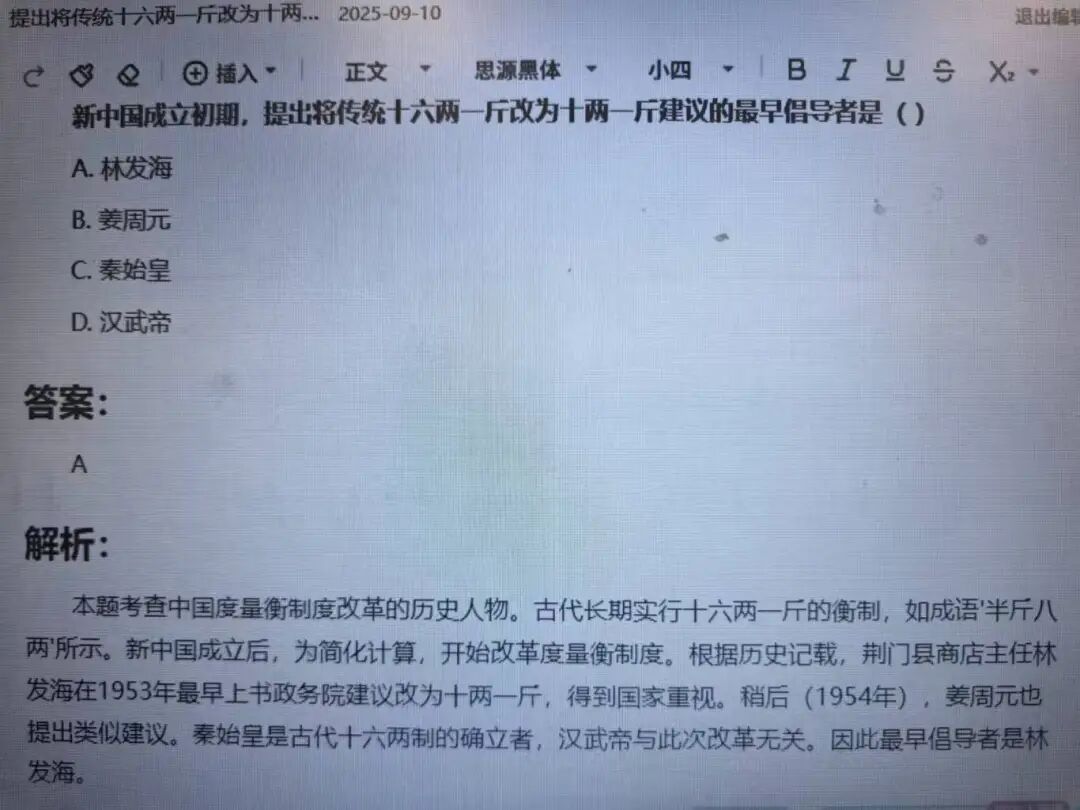

故事的缘起,是前几天女婿刘经国给他发的一条微信截屏(如图),内容是一道考试题:

试题截图

新中国成立初期,提出将传统“十六两一斤”改为“十两一斤”建议的最早倡导者是( )

A.林发海 B.姜周元 C.秦始皇 D.汉武帝

答案:A

解析:

本题考查中国度量衡制度改革的历史人物。古代长期实行十六两一斤的衡制,如成语“半斤八两”所示。新中国成立后,为简化计算,开始改革度量衡制度。根据历史记载,原荆门县商店主任林发海在1953年最早上书政务院建议改为十两一斤,得到国家重视。稍后(1954年),姜周元也提出类似建议。秦始皇是古代十六两制的确立者,汉武帝与此次改革无关。因此最早倡导者是林发海。

多年来,科班出身、在央企工作的刘经国一直关注岳父的这条建议事项。不久前,他在查阅资料时偶然看到这道试题,题目给出的标准答案正好是岳父林发海。他非常兴奋,遂给岳父发了截屏并点赞。“这道题意味着林发海的倡议得到认可,并载入历史。”刘经国说。

对林发海而言,这张截屏不仅是一份“迟到的肯定”,更勾起了他对青年时代的回忆。

从学徒工到商店主任

基层实践中的“斤两难题”

说起这条“小建议”,得从林发海老人的人生经历说起。

林发海1932年生于荆门龙泉公园旁的枣园街(今团结街)。幼年因战乱只读过两年书,1945年到钟祥石牌同和绸布店当学徒工。1949年,年轻的他参加工人宣传队、纠察队,协助维持市场经营秩序。因为年纪小,他被安排脱产搞宣传。

1950年,因表现积极,他被推荐到国营的荆州地方贸易公司荆门县商店直属门市部(在沙洋镇河街)当营业员,后升任主任。

“当时的门市部,每天要处理上千笔交易,商品有几百种,大多需要过秤称重。”林发海回忆,那时全国实行的是“十六两一斤”的旧制,统计销售日报时,要先把十六两制计量单位换算成十进制的才好统计算账,十分繁琐。“比如某种商品10元1斤,商店卖了1斤7两,就不能收17元,必须先将7两除以16换算成10进制等于4两3钱7厘5才能按价收14元3角7分5。汇总销售日报也是一样的算法。当时国营公司物价,一般低于市场的百分之五,所以销售笔数也多。”作为主任,林发海每天要汇总销售报表,常常加班到深夜。

“能不能改一改?”这个念头在林发海脑海中逐渐清晰。他遂大胆向政务院(现国务院的前身)写了一封信,建议“要么把十两去掉六两,要么把十六两一斤直接折算成十两一斤”。“对于一个人而言,可节省大量人力和时间,要是对全国那么多统计人员来说,省的人力和时间是不可估量的。”林发海坦言。

一封挂号信与一场制度变革

“当时还是很害怕的,我一个普通店员,人微言轻,会不会惹麻烦?”林发海说,但一想到能为大家“省点事”,还是鼓起勇气写了信。他清楚地记得,1953年,他写好建议信后,贴上双份邮票挂号信,寄往北京的政务院。

半个月后,一封来自“国家相关部委”的回信送到了门市部。“信封是牛皮纸的,中间的红色长方形框内写着我的名字,左边下方是红色印制大字‘中华人民共和国某某部委’。内件由钢笔书写,左边有竖向机关名称,落款有部委加盖特大圆形红章。信上的内容大意是:林发海同志,你的建议很好,很有实用价值,我们正准备调查研究,改进推行……遗憾的是,这封信装在衣兜里忘记取出被水浸坏了。

1958年,国家有关部门在试点基础上,开始在全国实施衡器计量全面改革,普遍使用十两秤。1959年,国家发布《关于统一计量制度的命令》,正式将“十六两一斤”改为“十两一斤”。

“小人物”的大时代

历史中的个体微光

“当时,我也不知道我的信起了多少作用。最近女婿发给我的截屏,告诉我建议得到国家认可!能为国家作贡献,太令我高兴了。”林发海老人每说到此,自豪不已。

如今,“十六两一斤”已成历史,“半斤八两”的成语却依旧鲜活。林发海常对晚辈说:“时代在变,但做事要用心——当年算账怕出错,才想着改制度;现在过日子,也得这样踏踏实实。”

阳光下,老人的笑容里,既有对往事的释然,更有对“个体微光汇入时代洪流”的朴素自豪。